Opini

4.294 Anak Menjadi Penyintas Kekerasan…

Published

5 years agoon

By

Mitra Wacana

Oleh Wahyu Tanoto (Kordinator Divisi Pendidikan Mitra Wacana)

Dalam beberapa peristiwa, jika anak tidak diberi “hukuman” yang bersifat fisik akan dianggap aneh atau keluar dari kebiasaan yang telah terlanjur mengakar (untuk tidak menyebut turun menurun), di ulang secara terus-menerus dengan berbagai dalil pembenaran.

Alasan menghukum anak dengan menggunakan cara-cara kekerasan dengan dalih memberi pelajaran atau sebagai bentuk ungkapan perasaan kasih sayang terkadang dianggap sebagai perbuatan yang lumrah atau wajar.

Persoalan tersebut semakin menjadi rumit manakala tindakan kekerasan sudah menjadi perilaku umum dan mampu memasuki ruang-ruang publik serta dapat menembus batas status; akademik, ekonomi, privat, sosial dan budaya. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia.

Dalam kehidupan sehari-hari kita kerap membaca, mendengar atau mengetahui ada anak yang di pukul, di jambak, di tampar, di jewer, di marahi, di banding-bandingkan, di siksa atau bahkan yang paling mengerikan hingga terjadi pembunuhan. Parahnya, para pelaku tindak kekerasan ini adalah orang yang dikenal atau diketahui oleh penyintas. Artinya dalam istilah lain penulis ingin menyatakan bahwa anak benar-benar tidak seratus persen “aman” dari segala bentuk kekerasan; baik di ranah privat, rumah tangga maupun publik (baca; sekolah, pondok pesantren, situasi khusus, dan lain-lain).

Menurut Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) atau konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak (1989), menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak mencakup semua bentuk kekerasan; fisik, psikis, cedera dan pelecehan, pengabaian atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk pelecehan seksual.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya mencakup kekerasan fisik, akan tetapi juga termasuk kekerasan seksual, psikis, pengabaian, dan eksploitasi. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Ratifikasi tersebut merupakan komitmen negara memberikan jaminan atas pemenuhan hak dan perlindungan seluruh anak Indonesia. Meskipun begitu, masih ada yang perlu ditingkatkan dalam konteks implementasinya, sebagai contoh misalnya tentang keberadaan kabupaten/kota layak anak yang belum merata serta pemenuhan hak dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi terutama bagi kelompok muda (remaja).

Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 4.294 kasus kekerasan terhadap anak dilakukan oleh keluarga dan pengasuh pada 2011-2016. Dari temuan tersebut, kasus paling banyak terjadi pada 2013, yaitu 931 kasus kekerasan pada anak. Meskipun catatan menyebutkan bahwa jumlah ini terus menurun menjadi 921 kasus di 2014, 822 kasus di 2015, dan 571 kasus di 2016 bukan berarti tidak ada lagi kekerasan terhadap anak. Masih segar dalam ingatan kita beberapa waktu lalu pemerintah menyebut jika Indonesia darurat kekerasan (kejahatan) seksual saking banyaknya anak-anak yang menjadi penyintas.

Kasus kekerasan yang terjadi di rumah dan tempat pengasuhan ini berada di urutan kedua teratas, setelah persoalan anak terlibat kasus hukum yang tercatat sebanyak 7.698 kasus. Bila dirincikan, di 2016, misalnya, sebanyak 186 anak menjadi korban perebutan Hak Kuasa Asuh. Selain itu, 312 anak dilarang bertemu dengan orangtuanya dan 124 anak menjadi korban penelantaran ekonomi. Di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman, anak justru sangat rentan menjadi korban kekerasan.

Data yang dilansir oleh KPAI tersebut semakin diperkuat oleh temuan dari Global Report 2017: Ending Violence in Childhood menyebutkan jika 73,7 persen anak-anak Indonesia yang berumur 1-14 tahun mengalami pendisiplinan dengan kekerasan (violent discipline) atau agresi (serangan) secara psikologis dan hukuman fisik di rumah (Scholastica Gerintya. 73,7 Persen Anak Indonesia Mengalami Kekerasan di Rumahnya Sendiri. https://tirto.id). Dari jumlah angka tersebut menjadi tanda jika anak-anak merupakan kelompok rentan mengalami kekerasan.

Dalam masyarakat yang masih kental dengan tradisi patriarkhi atau menganggap laki-laki lebih memiliki kuasa, tindakan kekerasan dalam berbagai bentuk perlu direduksi secara sistematis. Oleh karenanya, setiap elemen perlu memperhatikan permasalahan ini dengan serius secara berkelanjutan. Menurut hemat penulis, setiap tindakan kekerasan biasanya akibat dari niatan ingin menguasai atau memandang pihak lain lebih lemah.

Dalam konteks kekerasan terhadap anak dengan pelaku orang tua, sering kali ada anggapan yang diyakini kebenarannya bahwa anak adalah “properti” atau hak milik orang tua. Dalam konteks ini bukanlah informasi baru jika orangtua atau keluarga yang dekat dengan penyintas juga memiliki kecenderungan sebagai pelaku kekerasan terhadap anak.

Permasalahan lain yang semestinya kita perhatikan yaitu masih adanya hubungan timpang atau jauh dari nilai-nilai kesetaraan dan keadilan juga menjadi penyebab makin maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu menurut hemat penulis, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kekerasan adalah CANDU, sekali saja kita melakukan tindakan kekerasan maka biasanya akan mendorong melakukan kekerasan lainnya.

Boleh jadi, ketika seseorang (baca; orang tua) beralasan sedang mendidik namun menggunakan cara-cara tindak kekerasan, sesungguhnya sebagian besar dari para pelaku kekerasan entah sadar atau tidak telah melakukan perbuatan yang melampaui batas kemanusiaan. Bagaimana mungkin agar kita terlihat berwibawa, tampak gagah, tampil tegas, dihormati atau bahkan agar dipatuhi melakukan tindak kekerasan? Justru sebaliknya yang terjadi adalah ketakutan yang dibungkus dengan ketaatan.

Meminjam istilah Kahlil Gibran menyebut jika Anakmu Bukanlah Anakmu. Dalam bahasa lain, anak-anak “menumpang” lahir melalui orangtua, tinggal, makan dan tidur bersama orang tua, namun mereka bukanlah milik kita. Artinya, setiap anak atau bahkan setiap individu memiliki cara pandang sendiri. Sebagai orang tua kita hanya dapat menyajikan pilihan-pilihan, menawarkan sudut pandang, mengisi dengan pengetahuan-pengetahuan, namun membuat keputusan bukanlah hak mutlak orang tua. Karena, setiap individu memiliki otoritas untuk menetukan kebijakan yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Apapun tujuan dan alasannya, dampak kekerasan terhadap anak tidak boleh dianggap sepele atau dipandang sebelah mata. Apalagi sampai memakluminya. Jika tindak kekerasan dibiarkan, menurut hemat penulis sedikitnya akan ada empat (4) area yang dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang jika anak mengalami tindak kekerasan, yaitu; kesehatan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan sosial. Jika kita menyadari bahwa setiap individu memiliki risiko yang sama menjadi pelaku atau penyintas maka kita juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk bersama-sama membagikan pesan, narasi pencegahan kekerasan terhadap anak.

Lalu bagaimana caranya agar kita mampu menghindari pola kekerasan? Pertama, pola pikir, pola asuh yang memproduksi kekerasan semestinya kita tidak menerimanya sebagai tindakan yang benar dan wajar.

Penulis berpendapat bahwa ketika ada pola pikir (pengetahuan) yang tidak di ubah dalam mendidik anak yang penuh kekerasan maka lambat laun pola ini dikhawatirkan menjadi kebiasaan yang dianggap benar, meskipun salah. Kedua, menghindari perilaku yang memberikan label “nakal” (biasanya terhadap anak aktif), karena hal ini secara tidak langsung sedang melakukan upaya mematikan kreativitas anak. Pola sikap yang memberikan label negatif terhadap anak biasanya akan berdampak anak-anak meniru perilaku tersebut.

Bayangkan jika anak mencontoh semua bentuk perilaku salah orang tua, maka anak-anak juga akan melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Kita semua memahami bahwa anak-anak adalah peniru terbaik segala bentuk perilaku orangtuanya. Ketiga, tidak melakukan kekerasan dengan dalih apapun (terutama bagi orang tua); baik sebagai hukuman maupun demi kesiplinan apalagi sekedar sebagai pelampiasan atas amarah. Jika tindakan kekerasan dengan dalih pembenaran dilakukan, maka sesungguhnya kita sedang menciptakan kekerasan yang berulang. Jika hal ini yang terjadi maka diperlukan upaya lebih maksimal dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak.

Memang, perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama namun dalam konteks regulasi dan implementasinya negara (baca;pemerintah) memiliki kewajiban lebih karena memiliki sumber daya yang luar biasa lengkap, terutama terkait dengan struktur kelembagaan yang telah tersedia dari pusat hingga daerah.

Opini ini juga tayang di Kompasiana https://www.kompasiana.com/cupitu7grafi/5c2dce5c43322f62a714bbb2/kekerasan-terhadap-anak

Opini

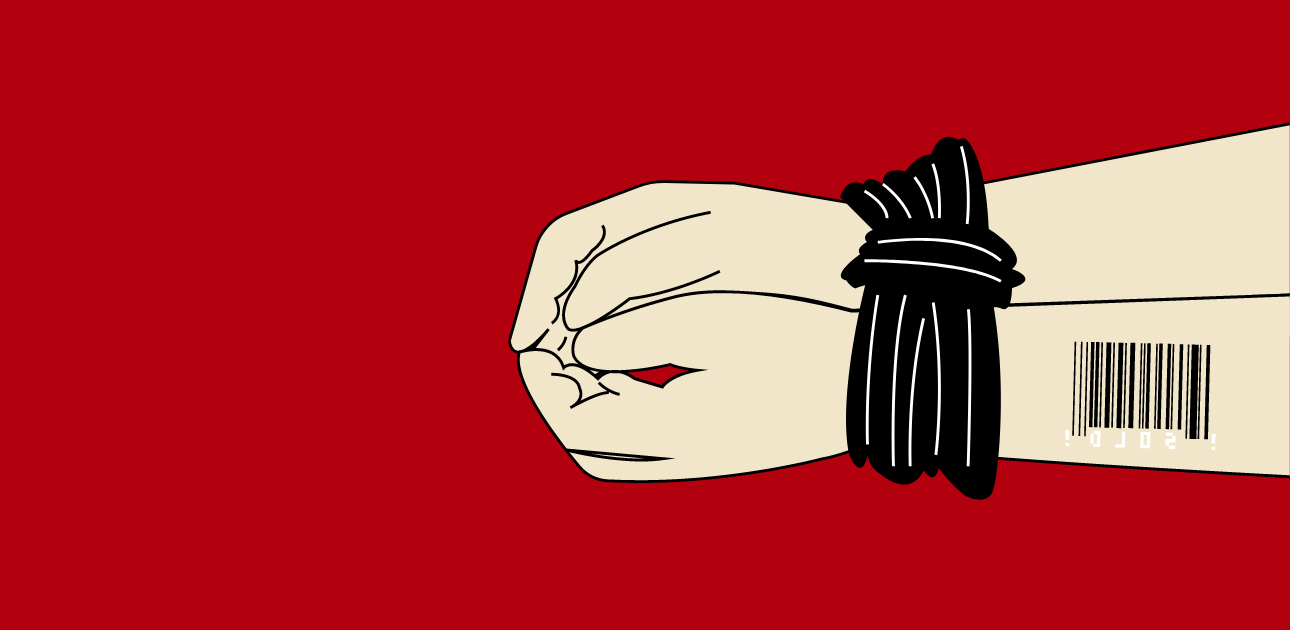

25 Juta Jiwa Jadi Korban Perdagangan manusia

Published

3 weeks agoon

27 March 2024By

Mitra Wacana

Wahyu Tanoto

Oleh Wahyu Tanoto

Perdagangan manusia adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang maha serius dan bersifat global. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perdagangan manusia adalah “perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan cara seperti ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lainnya. Pemaksaan, penculikan, penipuan atau penipuan untuk tujuan eksploitasi.” Eksploitasi tersebut dapat berupa kerja paksa, perbudakan, pelacuran, atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya.

Rumit dan Multidimensi

Perdagangan manusia adalah masalah yang terbilang rumit dan multidimensi. Pelakunya boleh jadi berasal dari berbagai latar belakang, termasuk individu, kelompok, atau bahkan organisasi. Korban perdagangan manusia juga berasal dari berbagai latar belakang, termasuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak.

Merujuk United Office on Drugs and Crime (UNODC) dan International Labour Office (ILO), terdapat hampir 25 juta korban; perempuan, laki-laki dan anak-anak di seluruh dunia untuk tujuan eksploitasi seksual dan kerja paksa. Karenanya, perdagangan manusia merupakan pelanggaran berat terhadap martabat manusia dan menargetkan kelompok rentan seperti migran, serta pengungsi pada khususnya. Salah satu tren yang paling memprihatinkan adalah meningkatnya jumlah anak-anak yang menjadi korban, meningkat tiga kali lipat dalam 15 tahun. Kejahatan ini dilaporkan menghasilkan lebih dari $150 miliar per tahun di seluruh dunia. Hal ini semakin dianggap sebagai masalah keamanan global karena memicu korupsi, migrasi tidak teratur, dan terorisme.

Pada 2023, Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan besar dalam mengatasi kasus Tindak Pidana Perdagangan manusia (TPPO). Menurut data yang dihimpun oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), mencatat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, terdapat 1.418 kasus dan 1.581 korban TPPO yang dilaporkan. Dari data tersebut menunjukkan sebanyak 96% korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak

Bahkan, yang paling gres sebanyak 1.047 mahasiswa dari 33 universitas di Indonesia diduga menjadi korban eksploitasi kerja dengan modus magang di Jerman (ferienjob) pada Oktober sampai Desember 2023. Diadaptasi dari Tempo.co, perihal kronologi kejadiannya, para mahasiswa mendapat sosialisasi dari CVGEN dan PT. SHB. Mereka dibebankan biaya pendaftaran sebesar Rp 150.000, dan membayar 150 Euro untuk membuat LOA (Letter of Acceptance).

Dampak yang mengerikan

Perdagangan manusia memiliki dampak yang menghancurkan bagi korban. Mereka, para korban perdagangan manusia kerapkali mengalami kekerasan fisik, psikologis, seksual (termasuk di ranah luring). Mereka juga mengalami kerugian ekonomi dan sosial.

Meskipun perdagangan manusia merupakan masalah yang bersifat global, namun, hal ini sering kali terlupakan dan luput dari perhatian. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ketidaktahuan masyarakat tentang perdagangan manusia, termasuk: (1) Perdagangan manusia sering terjadi di belakang layar dan sulit dideteksi; (2) Korban perdagangan manusia kerap takut untuk bersuara dan melapor; (3) Masyarakat sering tidak menyadari bahwa perdagangan manusia sebagai masalah serius yang bisa menimpa siapa saja; (4) Peraturan perundangan-undangan dan kebijakan belum sepenuhnya dipahami oleh semua lapisan masyarakat, dan (5) Bentuk dan upaya pencegahan biasanya dianggap seremonial.

Upaya Negara

Untuk mengatasi masalah perdagangan manusia, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum. Upaya-upaya tersebut diantaranya mencakup: 1) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang perdagangan manusia, 2) Peningkatan dukungan bagi korban perdagangan manusia. 3) Peningkatan upaya penegakan hukum untuk memerangi perdagangan manusia.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menangani masalah perdagangan manusia. Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan manusia. Undang-undang tersebut didukung oleh pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan manusia melalui ditetapkannya Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008.

Meskipun begitu, masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah perdagangan manusia di Indonesia. Pemerintah memiliki kewajiban mengoptimalkan pencegahan, pemantauan berkala, mengimplementasikan penegakan hukum, dan berkolaborasi dengan warga masyarakat demi meningkatnya kesadaran tentang kerentanan, bahaya dan dampak perdagangan manusia. Hadirnya organisasi masyarakat sipil yang konsen terhadap isu perdagangan manusia memang relatif belum massif, namun, pemerintah perlu memberikan apresiasi terhadap mereka yang telah berkontribusi-memiliki kepedulian-untuk memerangi perdagangan orang. ***