Opini

Mondialisme dan Puritanisme

Published

8 years agoon

By

Mitra Wacana

Yos Soetiyoso (Pendiri Mitra Wacana WRC)

Ketika kita berpikir liniair dan datar-datar saja, melihat dan menganalisis masalah hanya yang nampak di permukaan saja, maka terlampau sulit untuk memahami bahwa Dunia saat ini sedang Bergejolak sangat dahsyat. Dan, jika bangsa ini gagal memahami problem besar apa yang sesungguhnya sedang terjadi, maka kita akan jadi bangsa celaka. Kata Bung Karno, menjadi “Bangsa Kuli dan Kuli di antara Bangsa-bangsa.

Berbeda dengan Revolusi Industri I (ditemukannya mesin uap), Revolusi II (Ditemukannya alat-alat listrik), Revolusi Industri III (komunikasi, informatika dan teknologi digital) – Revolusi Industri IV bergerak secara eksponensial. Lihat saja lompatan dari Revolusi Industri III (digital) ke Revolusi Industri IV yang begitu super cepat, hingga kita seperti tidak merasakannya.

Rezim BBM (fosil) segera berakhir seiring ditemukannya baterai yang mampu menyimpan tenaga listrik dengan ukuran Kwh (kilowatt per hour) bahkan bisa lebih. Tak lama lagi kita tidak asing dengan alat transportasi tanpa pengemudi. Yang paling dahsyat adalah lahirnya mesin-mesin cerdas atau yang dikenal sebagai Artificial Intelegent (AI). Masih segudang contoh dari perkembangan eksponensial teknologi yang terus melaju pesat dari hari kehari.

Revolusi Industri IV akan mendorong munculnya banyak inovasi. Perubahan cara produksi akan memunculkan limpahan barang murah. Demokratisasi alat – alat produksi menjadi berkah bagi masyarakat bawah. Ini peluang sekaligus tantangan. Dan, jangan lupa Revolusi Industri IV juga akan membawa dampak disrupsi/perusakan.

Rontoknya golongan tengah (para pengusaha, elite politik, para pemburu rente), juga diikuti goncangnya pasar tenaga kerja. Gulung tikarnya banyak pengusaha ritel, ratusan mall harus tutup, begitupun sejumlah Bank yang harus pailit. Berbarengan dengan itu ribuan pekerja harus dirumahkan. Gejala ini terjadi dimana-mana di seluruh dunia. Ke-semuanya itu adalah merupakan perubahan revolusioner pada Kekuatan Produksi, yang pada gilirannya akan menuntut perubahan mendasar (revolusioner) pada bentuk-bentuk hubungan produksi. Ini adalah keniscayaan yang tidak dapat ditolak oleh siapapun, dengan cara apapun. Bersamaan dengannya, kapitalisme telah mencapai fase/bentuk puncaknya – dengan terjadinya Sentralisasi Kapital. Secara ekonomi, dunia digerakkan hanya oleh beberapa gelintir orang – para penguasa finansial.

Ketegangan dan kegaduhan politik dari tingkat domestik, regional maupun di tingkat global, dewasa ini pada inti persoalannya adalah berporos pada ketidak-relaan golongan yang selama ini menikmati bentuk-bentuk hubungan produksi lama untuk bertransformasi. Atau ketidak pahaman bahwa bertransformasi adalah keniscayaan langkah yang harus mereka lakukan. Pada abad lampau, ketegangan konflik-konflik kepentingan semacam itu akan diselesaikan melalui jalan perang atau revolusi.

Saat ini,dengan segala kemajuan teknologinya (termasuk teknologi persenjataan/perang), nampaknya masih mencari bentuk baru resolusi nya (resolusi konflik bentuk baru). Namun, mau tak mau, suka tak suka, bentuk hubungan produksi lama ini akan dan harus berubah- entah lewat cara dan jalan apapun. Seiring dengan perubahan atau runtuhnya bentuk/model hubungan produksi lama ini, disertai pula dengan runtuhnya bangunan Institusi lama. Pada titik inilah problematika menjadi sulit dan rumit. Antara lain ini disebabkan oleh kemandegan/stagnasi di bidang ilmu-ilmu sosial dan ideologi yang masih dianut oleh kelompok-kelompok sosial politik tertentu.

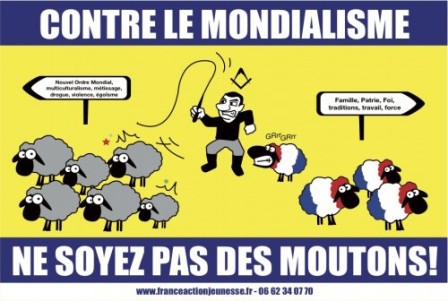

Ketika begitu dahsyatnya teknologi (beserta kemajuan sains yang mengawalnya), berkembang secara eksponensial, sialnya ilmu sosial tidak berkembang bersamanya, bahkan cenderung stagnan. Begitupun para penganut ideologi yang ada, alih-lih mengkonfrontir ideologinya secara scientific terhadap perkembangan jaman, malahan terjerembab ke puritanisme. Di Indonesia, (maaf) menjamurnya kelompok Islam ekstrim dan kelompok nasionalis puritan, barangkali dapat menjadi contoh hal di atas.

Dalam banyak hal, ada kesulitan yang amat sangat ketika menjelaskan akan perubahan besar tersebut di atas, terutama perubahan di bidang sosial politik. Ketika kita bilang mondialisme yang sudah menjadi keniscayaan, dibilang agen globalisasi/kapitalisme. Ketika kita bilang berakhirnya jaman demokrasi one man one vote, dibilang anti demokrasi. Ketika kita bilang Post Nation State, dibilang anti nasionalisme. Yang terakhir ini, banyak orang lupa bahwa Nation State (Negara Kebangsaan) sebagaimana dianut sebagian besar negara-negara di dunia, adalah produk paska Revolusi Perancis. Perubahan besar melalui serentetan Perang Dunia (PD I dan PD II) telah merubah wajah dunia. Kemerdekaan Bangsa-bangsa terjajah, Liga Bangsa-bangsa menjadi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada era inilah lahirnya bentuk-bentuk Nation State.

Mondialisme, bersamaan dengan fase akhir kapitalisme (sentralisasi kapital) – mau tak mau akan mendorong negara-negara dengan model Nation State untuk bertransformasi ke model Post Nation State. Bentuknya seperti apa? Hari ini kita belum tahu, tapi saatnya nanti akan muncul elemen progresif bangsa ini yang akan mengantar dan memproses lahirnya Indonesia dalam format Post National State. Artinya Post Nation State tidak pernah menghilangkan konsep Kebangsaan kita – Indonesia. Tanpa bertransformasi ke arah sana, Indonesia akan terkucil dari percaturan dunia. Persoalannya, kita boleh saja kaya raya, tapi tidak mungkin kita hidup sendiri dan menyendiri. Mondialisme mendorong inklusifisme dalam percaturan internasional. Puritanisme, eksklusivisme tidak akan memperoleh tempat dalam era mondialisme. Lalu bagaimana bangsa ini harus bersikap? Bagaimana dan di mana rakyat diposisikan?

Ketika negara seperti abai, atau gagal paham akan masalah besar yang sudah di depan hidung, rakyat harus bersiap untuk merancang respons sendiri. Peluang terbuka dengan demokratisasi alat-alat produksi. Mengadopsi teknologi untuk masuk ke pasar online adalah pilihan mutlak. Banyak jalan dan cara yang bisa diciptakan. Inovatif dan kreatif menjadi faktor determinan, yang sumbernya adalah pengetahuan/knowledengane. The Power of Knowledengane akan menampak secara nyata. Rakyat harus dibimbing ke sana. Siapakah yang akan membimbing? Di sinilah kaum nasionalis mesti mengambil peran, dan bukan mengurung diri dalam puritanisme dan eksklusivisme.

You may like

Opini

Merevolusi Cara Kita Melihat Tugas Kuliah

Published

3 weeks agoon

29 December 2025By

Mitra Wacana

Nurisa Cahya Artika Farah,Mahasiswi semester 3 Program Studi Tadris (Pendidikan) Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa, Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta.

Di dunia perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menjadi individu yang mandiri, kritis, dan kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan akademik. Salah satu tantangan tersebut adalah tugas kuliah yang diberikan oleh dosen sebagai proses pembelajaran. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak mahasiswa justru menganggap tugas kuliah sebagai beban yang membebani pikiran. Mahasiswa lebih fokus pada nilai akhir ketimbang proses belajar yang seharusnya memperkaya pengetahuan dan keterampilan. Fenomena ini menjadi gambaran bahwa sebagian mahasiswa masih memandang tugas secara sempit, tanpa menyadari bahwa melalui tugas inilah kemampuan berpikir kritis serta tanggung jawab perkuliahan dapat terasah.

Banyak kalangan mahasiswa mengeluh akan tugas kuliah yang diberikan, mereka memandangnya sebagai beban yang menumpuk dan hanya sebatas untuk mendapatkan nilai, bukan proses pembelajaran. Hal ini membuat motivasi belajar menurun yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, seperti kurangnya minat, kesulitan konsentrasi, masalah pribadi, maupun kualitas hasil tugas yang tidak mencerminkan pemahaman sebenarnya. Padahal, esensi pendidikan tinggi bukan sebatas mengerjakan tugas, namun membangun cara berpikir kritis dan kreatif mahasiswa. Karena itu, saatnya mahasiswa merevolusi cara pandang terhadap tugas yang dianggap beban menjadi proses pembelajaran yang bermakna.

Perkuliahan mahasiswa sebenarnya tidak hanya belajar dari penjelasan dosen, tetapi juga dari proses mengerjakan tugas. Hal ini sejalan dengan Teori Konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun dari individu berdasarkan pengalaman dan pemahaman. Seperti halnya dalam pemberian tugas kuliah ini mahasiswa tidak hanya menerima ilmu dari dosen, tetapi juga membentuk pemahaman sendiri melalui pengalaman belajar sebelumnya. Dalam konteks ini, tugas kuliah bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk membangun pemahaman terhadap suatu konsep. Misalnya, ketika mahasiswa diminta menulis esai, mereka tidak hanya terpaku dengan teori yang sudah ada, tetapi juga menyusun gagasan atau ide pribadi berdasarkan pemahaman konseptual dan berpikir kritis. Dengan demikian, tugas menjadi penghubung antara pengetahuan dan penerapan.

Namun, faktanya di lapangan masih banyak mahasiswa yang memandang tugas sebagai sesuatu yang dipaksakan untuk semata-mata demi nilai. Hal ini sejalan dengan rendahnya motivasi dalam diri berdasarkan teori Self-Determination. Mahasiswa akan termotivasi jika memiliki kebebasan pilihan dalam menyelesaikan tugas (autonomi), merasa mampu mengerjakan (kompetensi), dan merasa bahwa tugas memiliki hubungan dengan kehidupan mereka (keterhubungan). Dengan demikian, ketika diberi tugas yang memberikan kebebasan, kemampuan, serta keterhubungan, mahasiswa akan melihat tugas bukan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk pengembangan diri.

Selain itu, konsep belajar bermakna dari David Ausubel juga relevan dalam konteks ini. Dalam perkuliahan, hal ini berarti tugas yang diberikan seharusnya berasal dari struktur pemikiran yang telah dimiliki mahasiswa. Misalnya, tugas proyek yang menuntut mahasiswa mengaitkan teori dengan pengalaman pribadi. Ketika mahasiswa menemukan keterkaitan tersebut, proses belajar menjadi bermakna. Mereka tidak sedang mengerjakan tugas dosen melainkan sedang menemukan diri dalam proses pembelajaran.

Pandangan teori humanistik juga memperkuat gagasan ini. Dalam pandangan ini, mahasiswa dipandang sebagai individu yang unik dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Tugas kuliah, seharusnya menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengekspresikan diri, mengeksplorasi nilai-nilai pribadi, dan mengembangkan potensi secara utuh. Tugas tidak hanya mengukur hasil akhir berupa angka, tetapi juga menilai proses berpikir, kreativitas, den refleksi diri mahasiswa.

Sebagai mahasiswa, saya kerap melihat beberapa mahasiswa bahwa tugas baru benar-benar dipahami maknanya setelah dikerjakan, bukan saat materi disampaikan oleh dosen. Dari tugaslah mahasiswa belajar berpikir kritis, mampu mengelola waktu, dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa tugas kuliah sejatinya memiliki peran penting dalam membentuk kualitas mahasiswa, asalkan dipahami dan dijalani dengan cara pandang yang tepat.

Masalahnya sistem pendidikan kita masih berorientasi pada hasil bukan proses. Banyak mahasiswa mengerjakan tugas hanya untuk mendapatkan nilai bukan karena ingin memahami makna apa yang mereka pelajari. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma, baik dari pihak dosen maupun mahasiswa. Merevolusi cara pandang terhadap tugas kuliah berarti menempatkan kembali tugas sebagai bagian dari proses pembelajaran bukan sebagai beban mahasiswa. Ketika mahasiswa mulai melihat tugas sebagai ruang pengembangan diri mereka akan lebih bersemangat, produktif, dan berdaya saing. Tak hanya mahasiswa, dosen pun akan lebih mudah menilai kualitas pemahaman mahasiswa. Dengan demikian, revolusi ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hasil belajar, tetapi juga membentuk generasi mahasiswa yang berpikir kritis, reflektif, dan siap menghadapi tantangan di kehidupan nyata. Hal yang paling berharga dari tugas kuliah bukan hanya tentang nilai yang berupa angka melainkan proses belajar yang akan menambah pemahaman.